En réponse à une blessure, certains animaux peuvent activer un processus de réparation, qui restaure l’intégrité et la fonctionnalité du corps. La réparation peut se limiter à la guérison des dommages ou conduire à la régénération des structures manquantes, y compris de grandes parties du corps. Les mécanismes régissant le passage de la cicatrisation à la régénération sont encore largement inconnus chez les animaux et impliquent probablement des apports mécaniques et transcriptionnels. Clytia offre une possibilité unique de démêler les contributions relatives des signaux mécaniques et transcriptionnels dans l’activation du programme de régénération. Nous avons pu montrer que cette méduse possède d’excellentes capacités de régénération, et que le devenir d’une blessure dépend de l’interaction entre les forces mécaniques, notamment la contractilité de l’actomyosine, et la voie de signalisation Wnt. Nous caractérisons et modélisons comment tous les différents paramètres – forces mécaniques, régulation transcriptionnelle et polarité tissulaire – sont intégrés aux niveaux cellulaire et tissulaire, et traduits en un programme de régénération au niveau de l’organisme. Ce programme de recherche multi-échelles combine les approches omiques (e.g. scRNAseq et ATACseq), l’imagerie de rapporteurs transgéniques, la quantification et la manipulation des forces et la modélisation.

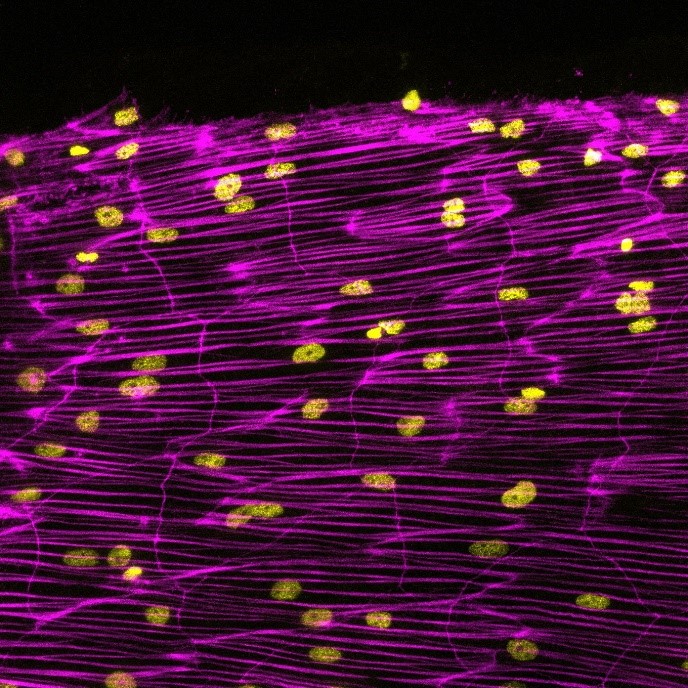

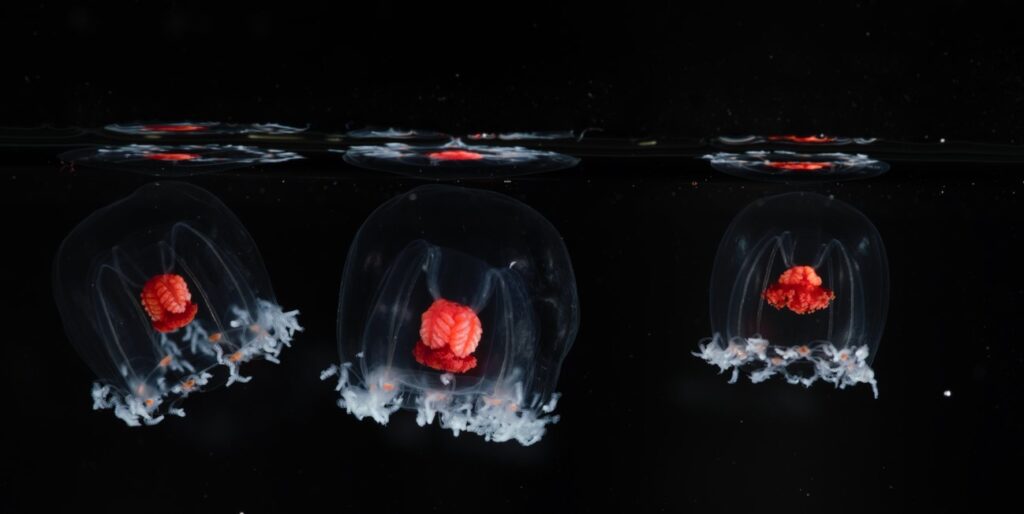

Les méduses nagent dans la colonne d’eau grâce à des muscles striés situés sous leur ombrelle. Ces muscles striés ressemblent fortement aux muscles striés typiques des animaux bilatéraux, malgré le fait qu’ils ont probablement évolué indépendamment. En combinant la microscopie in vivo, l’immunofluorescence à super-résolution et des approches de génomique fonctionnelle, nous caractérisons la composition moléculaire des muscles striés des méduses. Nous abordons le développement, le fonctionnement et l’évolution du muscle strié des cnidaires, en étudiant à la fois l’hydrozoaire Clytia hemisphaerica et le scyphozoaire Pelagia noctiluca.

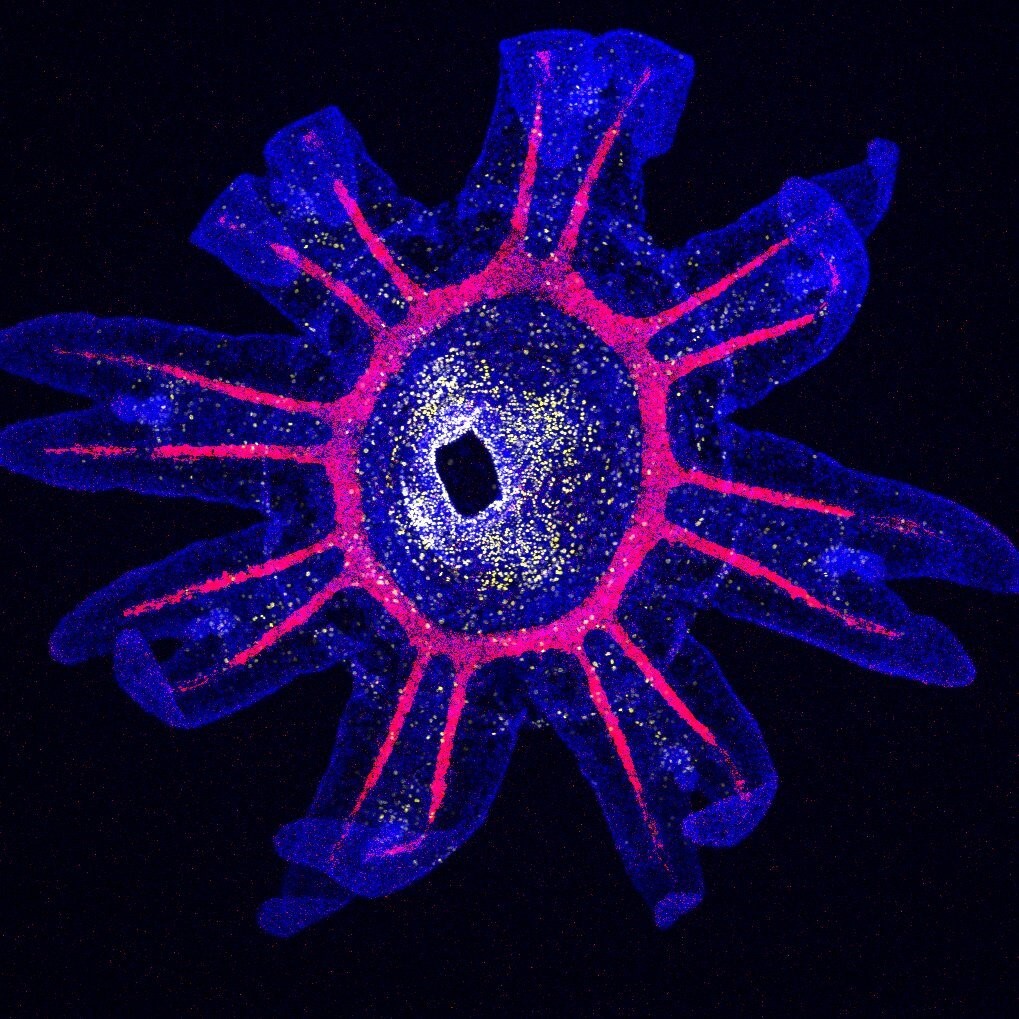

Image en fluorescence d’un stade éphyrule de Pelagia, montrant le système musculaire organisé radialement (en magenta) et les noyaux (en bleu). Crédits : LBDV/S.Peron/eLife, LBDV/A.Jan, C.Sinigaglia, B.Salmon

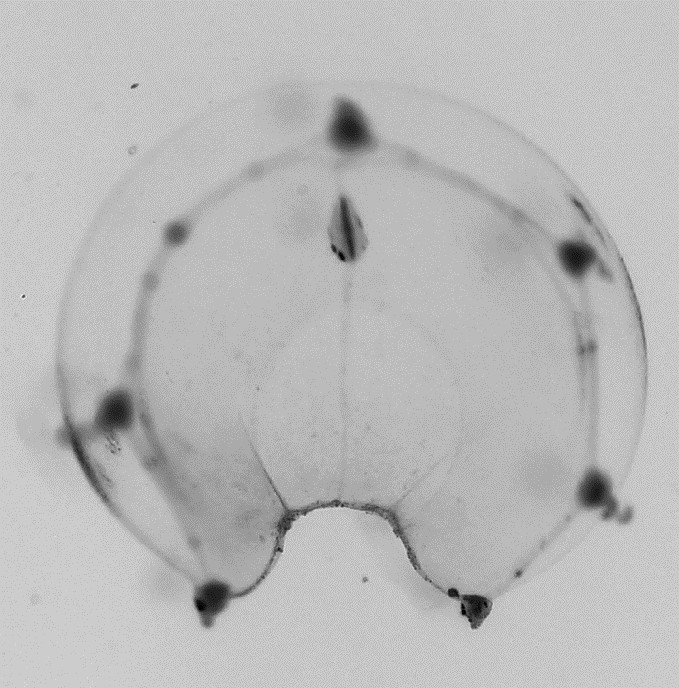

Les cnidaires médusozoaires présentent certains des cycles de vie les plus complexes chez les métazoaires. Le cycle de vie claissique des médusozoaires alterne entre une larve de planula nageuse, un polype benthique et des méduses pélagiques produites de manière asexuée. De nombreux clades médusozoaires ont perdu la forme polype ou méduse, modifiant considérablement l’écologie des espèces. Notre compréhension actuelle des implications génomiques, écologiques et développementales de ces évolutions majeures du cycle de vie, sont très limitées. Afin de combler ce manque de connaissances, nous combinons des approches génomiques, transcriptomiques et phylogénétiques sur plusieurs espèces de médusozoaires. Nous nous concentrons actuellement sur deux clades, les Leptothecata (où plusieurs pertes du stade méduse se sont produites) et les Pelagiidae (montrant la perte du stade polype dans la lignée Pelagia).

Plus d’informations sur nos projets, réseaux et financements… : https://cnidevolab.com